县志介绍

-

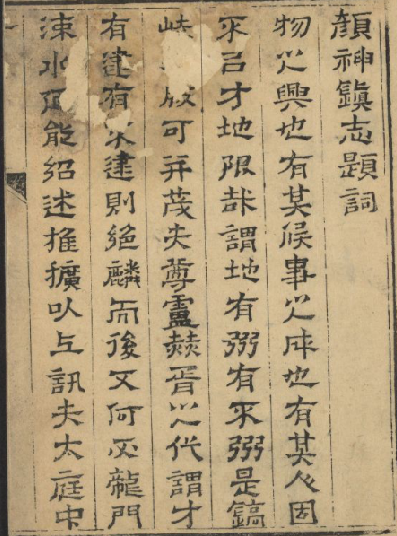

《颜神镇志》是1990年江苏,上海,四川: 江苏古籍出版社,上海书店,巴蜀书社 出版的图书,作者是(清)叶先登等。是中国最早期的镇志,也是山东三部古镇志之一。

《颜神镇志》是中国最早期的镇志,也是山东三部古镇志之一。青州府通判赵良璧在镇志叙中讲,“镇之有志,自颜神始也”,以为颜神镇志开创了镇一级志书的先河。但据曹振武先生《乡镇村志刍议》(见《史志研究》2003年4期)中讲,江苏泰州的《西溪镇志》成书于明末,而青州府的《颜神镇志》创修于清初,至少不是最早。但颜神镇志流传很广,对后期的镇志编修影响较大。 山东省拥有众多古镇,但只有颜神、景芝、张秋有古镇志,因此,三镇被有的史家称为“山东三大古镇”。《颜神镇志》是博山的第一本志书。我们的历史传统是国家编史,府州县修志,乡镇村志很少而且出现很晚。博山建县较晚,到了清雍正十二年(1734年),才由益都县的颜神镇升设为县(另划入淄川17村、莱芜7村),因而博山在志乘编撰方面起步也晚,留下的志书不多。建县前的博山地域或属青州府益都县,或属淄川县,清朝初年及以前的历史情况只能在青州的府郡志、益都县志和淄川的县志中有些零星记载。幸亏颜神镇很早就拥有了一批优秀的文人,并筹划地域志书的编撰,因而在建县六七十年前就有了《颜神镇志》和具有志书特征的《颜山杂记》,使得博山历史记载向上溯及了百多年,使得我们对清初以及明朝的博山有了比较全面的了解。

颜神镇因颜神店而名。颜神店位于山东淄博市博山区。春秋战国时期属于齐国马径邑,称做“弇中”。秦代属济北郡嬴县。西汉至魏晋,北境属济南郡般阳县,东南境属泰山郡莱芜县,南北朝刘宋时属泰山郡嬴县。北魏中兴元年(公元531年)划归般阳县,属清河郡齐州,北齐天保二年(公元550年)改属贝丘县,隋开皇十八年(公元598年)属齐郡淄川县。唐初改制,设河南道,隶淄州淄川县,贞观经五代至宋代归属基本未变,这时候的颜神已成为鲁中重镇。金代属于山东东路淄州淄川县,称颜神店。元代至元二年(公元1336年)置颜神镇,属益都路益都县。明代属青州府益都县。清雍正十二年(公元1734年)博山首次设立县的建制,在原有的颜神镇基础上,又把益都县的孝妇乡、怀德乡,淄川县的大峪等个村庄、莱芜县的乐疃等个村庄合并过来,取名于城区东南方的博山,叫做“博山县”,县政府就设在颜神。

颜神在金朝的时候,已经和北方相距百里左右的金岭、张店一道,并称为淄川县三大重镇。在明嘉靖三十八年(公元1559年)三月,由明代后期文坛领袖、时任分巡青州兵备道副使的王世贞创建的石城工程开工,3个月后竣工,环城一周3里。王世贞撰写了《建颜神石城碑记》,和明代前七子中居首位的李攀龙所作《颜神镇石城记》一起镌立于石城之下。一座“周围三里”的小城落成,竟有两位文坛领袖为它撰文,为颜神镇带来莫大的荣耀。到清同治初年,又围绕旧城的东西南三面加筑了围墙,称为东圩;同时在税务街、西冶街一带修建围墙,称为西圩。这东西两圩包括的范围,构成博山城区的主要部分。

颜神店的得名,则与凤凰山下的孝妇河直接相关。孝妇河的名字出自一个流传久远的神话传说。说的是齐地孝妇颜文姜年轻守寡后,依然孝敬公婆,精心侍奉,远道挑来甜水,不以三九严寒、盛夏酷暑而中断。终于感动了上天,将灵泉生于颜文姜室内。凶恶的婆婆见她不再挑水,却天天有水,心生怀疑,找借口将儿媳打发出门,进颜文姜房间揭去灵泉上的笼盖,泉水喷涌而出,流成孝妇河。这个故事多年流传民间,情节越来越具体,连颜文姜的籍贯、她翁姑的姓氏也都有了。唐朝天宝年间,有人在灵泉上建起一座颜文姜祠,统称“孝妇庙”。宋神宗熙宁年间,有人更进一步为她续起家谱,说她是孔子大弟子颜回的后代。从此,颜文姜沾了圣裔的光,被朝廷封为“顺德夫人”,颜文姜祠也被赐额曰“灵泉庙”。

《博山区志》将《颜山杂记》列为博山第一本志书,是根据颜山杂记正式刊印比颜神镇志要早四年,杂记刊印于1666年,镇志则刊印于1670年。但镇志的编撰和在颜神镇的流行都比杂记要早,这在过去是不争的事实。《博山县志》序中对博山志书编撰的脉络说的很清楚:“故相文定孙公,谢政在里,著《颜山杂记》。……先是青州别驾叶公先登,偕镇乡贡士张公联翼,创修《颜神镇志》一书,其文详博精核,艳称于时。孙与张,甥舅也。杂记之作,实缘起于此。”此处讲明了两点,一是镇志“先”于杂记,二是孙廷铨作杂记“缘起于”镇志,为了说明这点,还专门提到孙廷铨与张联翼是外甥和舅舅的关系,而实际上孙廷铨在著述颜山杂记的时候,也参与了镇志的审订。

孙廷铨“谢政在里”是1664年,时年52岁,双亲健在,他“所居在山中,却扫谢宾客,焚香著书”,撰写了颜山杂记。而颜神镇志的正式编撰是1661年,是青州府通判叶先登到了颜神镇以后。赵执信在《原山考》中讲,“康熙初年,闽人叶先登自史官屡谪,为青州通判,分隶来镇,有里中老书生二三人共为镇志。”赵执信对镇志编撰过程很熟悉,因为这二三老书生中就有他的蒙师,大概是太熟的缘故吧,赵执信没有细查年代,《原山考》主要是批评了前人考证不严密,在这他也犯了小错,叶先登不是康熙初年,而是顺治十七年冬来到颜神镇,顺治十八年(1661年)正式上任后主持编修镇志。

从颜神镇志几篇序言中,我们可以看到编修镇志的前后经过。首先是颜神镇人张联翼,他1659年由河南伊阳县令卸任后,于1660年春天回乡,“顺治庚子春,余解绶归里,谋之诸荐绅先生及诸乡耆高明”,编志事得到大家认可后,“因搜讨见闻,以俟篆修总裁者”,因为志书的编撰是要当地官员出面牵头的,孙廷铨编颜山杂记只能称为“记”而不是“志”,也是如此。

1660年冬,叶先登来到颜神镇,随后张联翼和赵进美拿着志书的草稿找到叶先登,这次见面叶先登和张联翼在镇志序中都有描述,叶先登讲,“今夫镇星躔虚危,疆界齐鲁,风雨陵谷……,此镇先生张令尹、赵侍御所以毅然有作而殷殷于此焉。……二先生藕以为余志当有不屑于此者,余则曰不然。易不云乎,唯圣人为能通天下之志。又曰,君子思不出其位,惟不出位,然后能通。夫镇则余之位也,余舍此乌乎志。然不知而作,又所不敢,无已则因二先生之作以为作,因二先生之志以为志,是即余之作也。”叶先登原就是京城的史官,张令尹是张联翼,赵侍御是赵进美,三人应该说是一拍即合。按曹振武先生《乡镇村志刍议》的说法,镇志正式编修于顺治十八年(1661年),比颜山杂记早了三年。这时孙廷铨也在颜神镇,顺治皇帝驾崩之后,康熙即位之初,孙廷铨“急告归”在乡一年,很快又回到京城。

康熙三年(1664年)春,叶先登离任,这年冬天,张联翼为镇志作序,最后讲,“援笔脱草,徐谋付剞劂”。志书编好了,但没有刊印,因为叶先登走了。之后继任的通判于履云对镇志不感兴趣。又两年,赵良璧继任通判,来到颜神镇,他为镇志做了最后贡献,出资刊印。他在志叙中写道,“余读诸乡先生列叙于前,匠石尚悬工于后,九仞一篑。会莱守张堂公、临淄杨令尹问镇志于予,余承乏其间,何敢以不敏辞,因割俸金,进匠石以问之。”这时《颜神镇志》虽然没有刊印,但已名声在外了,康熙九年(1670年),颜神镇志刊行问世。

《颜神镇志》编撰之初,孙廷铨是否参与其中,没有见到相关记录,但该书最后刊印前的审定是孙廷铨和张联箕两人。从时间上看,颜神镇志定稿之后孙廷铨才开始著述《颜山杂记》的,他舅舅编修的镇志自然会影响到他,为避免重复,杂记更多的侧重于经济方面,留下了很多宝贵资料,后人在杂记其中抽出一部分编成《琉璃志》。半个世纪后,赵执信学生仲昰保编撰《博山志略稿》(未刊印),他几乎走遍了博山的山山水水,其志稿的山川篇内容非常详实。到编撰《博山县志》时(1753年刊印),镇志、杂记、志略稿成为主要资料,细翻博山县志你会看到,镇志之后到博山建县六十三年间的资料很多空缺,连赵良璧之后的通判人名录都没有,由此也可感到颜神镇志和颜山杂记的重要性。

正式刊印的《颜神镇志》署名的参与者有七人,纂著:镇通判闽武安叶先登,校梓:镇通判晋上党赵良璧,视草:颜山张联翼、颜山张联星,仝编次:闽人叶自根、闽人叶自本、益庠生冯文显。按现在的说法是,总编叶先登,起草编写张联翼、张联星,编辑叶自根、叶自本、冯文显。不知何故,后期提《颜神镇志》只提总纂叶先登、编修冯文显,其实书前七人分工赫然在目。

参加镇志编修的不只上述七人,国家图书馆藏《颜神镇志》中,附有赵良璧所作颜神镇志叙的手稿,内容比正式刊印稿要多一些,正是这篇手稿,使我们能了解镇志编修的具体情况。其中提到与镇志关系重大的有五人,“五先生不以志之传不传为重,而镇实以五先生志之传不传为重。志成而镇重,而五先生愈重,则五先生与斯志共传于不朽。”这段话在刊印稿中被删掉,这五人是,“颜神之有志,自乡先生张令尹、赵给谏两君始也。颜神志之得寿梨枣,自别驾叶公祖始也。”先是张联翼、赵进美,然后是叶先登。赵进美做过给事中(官名),亦称给谏,是皇帝身边的人,所以前文中称他为侍御。还有两人是,“本镇大学士总裁孙先生,晋乡宁令尹张老父,重起而脩明之”。孙廷铨、张联箕两人最后审稿,张联箕是张联翼、张联星的四弟,他在康熙五年(1666年)为镇志做了题词(实际也是一篇序)。这样有三人参与编修镇志而没有署名,孙廷铨刚刚著述完颜山杂记,镇志不署名也正常。张联箕、赵进美是现任官员,大概不好署名。赵进美1660年归乡后曾休闲五年,于镇志编撰他应该介入很多,这期间他与修志的几位来往密切,博山县志上有叶先登、张联翼、赵进美、张联星、孙廷锡(孙廷铨弟弟)等八人唱和家乡山水的诗篇。

参与镇志编修的十人中,颜神镇(博山)的五人,外地的五人,均生活在明末清初。现依据已有资料简做介绍。

叶先登

福建武安(漳州市长泰县)人,明崇祯十二年(1639年)举人,清顺治九年(1652年)进士,在翰林院做了七年检讨官,后来出外当监司,西凉(甘肃、陕西一带)参议,潞安(山西长治)副使。因抚军要他把一个偏将考核成“下下”成绩,他不干,就被谪为青州府捕盗通判,驻守颜神镇三年多,他是派驻颜神镇的第二位进士(其他都为举人、贡生),在文化建设方面做了很多事,博山百姓曾为他立了生祠。康熙五年(1666年)正月回福建老家,年九十而逝。他著作甚多,有《纪游全诗》、《木天集》、《敝帚集》、《岛上诗》等,他在博山留下了很多碑文和诗歌,其中临别四首诗写的很感人,《博山县志》有记载。叶自根、叶自本查不到资料,应该是叶先登的家人。

赵良璧

山西长冶人,由拔贡任青州府捕盗通判,康熙五年到颜神镇,县志评价他是“一尘不染,三尺无私”,并特别写了一句他“捐廉合梓镇志”。康熙九年后,未见有他的记载。

冯文显

镇志前署“益庠生”,就是益都县的秀才,当时颜神镇隶属益都县,但益都县志没有他的记载。

孙廷铨

(1613~1674),明崇祯十二年(1639年)举人,翌年成进士,任县令等职,明末告假回家。入清后,1645年应召晋京,顺治年间先为河间府推官,后历官吏、户、兵三部尚书,康熙二年拜内秘书院大学士,在任一年多,后称“患怔冲之疾”,告病请归。著有《沚亭诗集》、《沚亭文集》、《汉史忆》、《南征纪略》、《琴谱指法省文》,刊行于世。

赵进美

(1620~1692年),自小聪慧过人,被乡人称为“圣童”。17岁时乡试第一。和孙廷铨同年考中进士,明末他流徙于江南。清初又和孙廷铨同年重新出仕,任太常寺博士、刑户礼三科给事中,后任广东布政司参政,1660~1665年归乡。又任陕西布政使司参政,任满后二次归乡。又任河南布政司参政,三次归乡。1682年升为福建按察使,1684年告老回乡。他以诗闻名,亦好作曲,著有《清止阁集》行于世。

张联翼

张联翼与张联星、张联箕兄弟三人,是颜神镇第四位进士、兵部尚书张晓的长子、三子和四子。博山历史上,官至一品并上封三代的只有张晓和孙廷铨,张晓是明末,孙廷铨是清初。张孙赵三家多代联姻,并且有相对应的辈分,张联翼的官职要低于孙廷铨和赵进美,可往往排名在前,是因为张联翼比两人要长一辈。孙廷铨的母亲是张晓的侄女,赵进美的元配妻子是张联翼二弟张联轸的次女。张联翼1653年选贡,1657年任河南伊阳县知县,为官“素禀质直,不可干以私”。事迹载县志义厚传。

张联星

明末贡监生,入清后放弃仕途,专注于诗文和教学,县志文苑传中讲他是“幼聪慧,喜文辞,为诸生,不屑举子业,笃志典籍,上下今古,见辄读,读则不忘。有疑义,苦心研究,每废寝食,务求通而始快。”其弟子众多,著名的有赵执信、王谦志。所著有《涉心草诗》一卷,入《山左诗钞》。

张联箕

顺治戊子(1648年)举人,乙未(1655年)进士,历任威海卫教授、山西乡宁县知县、江宁府(南京)同知、云南澄江府知府、云南学政,诰封中宪大夫,他在外做官二十八年,回家时身无分文,志书中感叹,“及归家徒四壁,呜乎廉矣。”后来是靠学生的帮助,他才得以安家。他曾有诗句云:“空庭惟落叶,闭户见青山”,又云“去住惟空橐,身名一菜羹”,是其廉洁一生的真实写照。其事迹载县志事功传,著有《西征草》、《海上吟》、《骊歌》诸集行世,诗载《山左诗钞》。

交易流程: 联系客服 → 沟通确认 → 微信或支付宝付款 → 邮箱或QQ发货

如果没找到您想要的县志或资料也可联系客服帮您代查找、代下载,中国县志大全网7×24小时竭诚为您服务!

扫一扫加客服QQ

扫一扫加客服微信

扫一扫加客服微信